La décennie qui fascine trois générations naquit dans la crainte d’un bug international, grandit dans la paranoïa du terrorisme et vit ap- paraître les premiers drones de combats. Idéalisées par une gen Z qui les effleure, chéries par des millénials qui y déploient leurs ailes d’adultes, maîtrisées par des boomers aux postes clés d’une écono- mie mondialisée, les années 2000 sont un paradoxe, le dernier cri d’un monde analogue avant le numérique. Elles ont bouleversé la géopo- litique mondiale, refaçonné nos imaginaires collectifs, notre rapport à la mode, à la musique, au cinéma, aux stars, ainsi que nos modes de consommation. Entre fractures et créativité, la décennie qui en- gendre la mode Y2K donna naissance à de nouveaux archétypes, à une culture hyper médiatisée, immédiate et éphémère, à des formes inédites de glamour, de rébellion, mais également de vide, de stupidité voire de médiocrité médiatisée et commercialisée (de Paris Hilton aux Kardashian… puis à Donald Trump ?).

Avec le 11 septembre (2001), l’Occident entre dans une ère d’insécuri- té permanente. La musique se fait grave, politisée : Bruce Springsteen chante The Rising; Eminem fustige Bush dans Mosh alors qu’Hip-hop et RnB deviennent les styles dominants ; le rock engagé de Green Day explose avec American Idiot et engendrera Avril Lavigne. Niveau ci- néma, les Etats-Unis meurtris tentent de comprendre (Vol 93, World Trade Center), critiquent (Fahrenheit 9/11, Syriana) et la fiction se fait tension (24 heures chrono).

Côté style, les cigares qu’on allume avec des dollars, les grosses cylindrées et strings colorés côtoient Paris Hilton, devenue une marque pour avoir diffusé ses prouesses sexuelles sur la toile; la célébrité à tout prix! C’est aussi le lancement des sacs Saddle de Dior et des cein- tures Gucci. L’ère logomania. La marque devient le Saint des Saints. Vers la fin de la décennie, la crise financière (2008) fait vaciller les cer- titudes ; le luxe s’intériorise, la mode s’épure : c’est la revanche du mi- nimalisme sur l’excès. On doit au début de la décennie la Fast fashion (Zara, H&M), à sa fin: la durabilité.

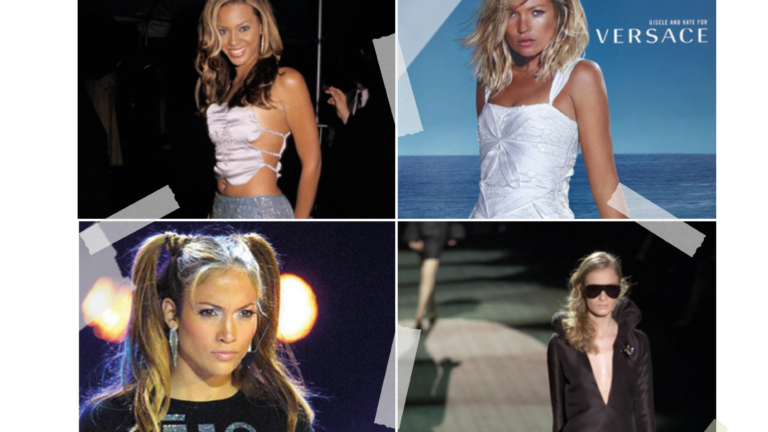

Les stars deviennent des marques globales… Britney Spears, Beyoncé, Jennifer Lopez, Rihanna, Justin Timberlake, puis Lady Gaga incarnent une célébrité multimédia, hyper-exposée. Avant Taylor Swift et ses impacts politiques, elles dictent les tendances, vendent des parfums, sont égéries: Gisele Bündchen chez Dior, Kate Moss chez Versace, Chanel, Dior encore, YSL ou Gucci ; les égéries son sensualisées voire ultra-sexualisées avec Tom Ford (pour Gucci), qui impose une sensua- lité brute, parfois dérangeante.

Avec l’avènement d’internet, l’industrie musicale se transforme: Naps- ter (1999), MySpace (2003), YouTube (2005) plombent les modèles d’affaires d’antan et font éclore des artistes hors système. On passe d’une musique qui se possède (CD) à une musique de l’accès (strea- ming). Les tendances viennent des clips, des people, des forums ; les prémisses des influenceurs. Mais c’est aussi l’avènement de nouveaux récits identitaires: lentement, la diversité s’impose. Rihanna, Kanye West, Alicia Keys donnent une tribune à d’autres cultures, d’autres corps et récits. Les racines du Wokisme ?

Les années 2000 sont une matrice (d’ailleurs, Matrix est sorti en 99, Matrix Reloaded & Resurrections, en 2003). C’est une décennie char- nière où la star devient influence, la mode devient message, le clip devient code. Une époque encore insouciante, informée et inquiète, à laquelle l’on doit notre monde d’images et d’instabilité. Fertile, elle est le Denim et les IT girls, les premières collaborations (entre stars et maisons de luxe), des hits pour sourire et se souvenir.

So plug your sound system, and read your COTE.