On se demande parfois ce qui différencie l’artiste qui connait le succès de celui qui demeure dans l’ombre. Dans le cas de Julian Charrière, la question ne se pose pas. Brillant, cultivé, impliqué dans les moindres recoins de sa vie et jusqu’à ses investissements privés : l’homme vibre sa passion pour l’art et la nature, qu’il transmet par des œuvres uniques, à découvrir au Musée Tinguely (Bâle) jusqu’au 2.11.2025.

Comment est-ce que tu décrirais ton art et ta posture artistique ?

Mon travail a beaucoup de facettes différentes. Une des idées maitresses est celle de la rencontre, d’un dialogue intime avec des lieux, avec des écosysèmes, avec du « plus qu’humain » ; et d’essayer d’entrer en connexion avec des entités qui peuvent être plus ou moins abstraites : ça peut être un récif corallien, une forêt, une pierre, et d’à partir de ces expériences, entrer en dialogue. J’essaye de les précipiter dans des formes et dans des projets qui ensuite peuvent devenir plus ou moins complexes.

Est-ce qu’il y a un dénominateur commun au travers d’une mission que tu assignes à cet art ou à ta vie ?

La relecture du monde, essayer de recalibrer le regard et notre relation au monde, un monde qu’on habite, mais aussi un monde qui nous habite. Aller reconnecter avec la Terre, montrer qu’on est déconnecté. Ce qui va nous permettre de repenser le relationnel, la relation aux faits, au vivant.

Ce respect de la nature précède-t-il ta dimension artistique ?

Oui. Très tôt, j’ai été plongé dans le paysage, immergé dans la nature. Enfant, j’étais handicapé. Une maladie dégénérative des cartilages de la hanche m’a cloué à l’hôpital, avant que je doive réapprendre à marcher. Plus faible que les autres enfants, je ne pouvais pas jouer au foot ou au basket. Alors je passais mes journées à observer les oiseaux, assis au bord d’un étang. Cette immersion, cette lenteur, m’ont imprégné d’une sensibilité différente, qui aujourd’hui transparaît dans mon travail.

Le fait d’avoir connu cette difficulté très jeune t’a-t-il donné la conscience que rien n’est acquis ?

Oui. Cela change le regard sur le monde : on comprend très tôt que rien n’est donné d’avance.

Pourquoi avoir choisi l’art comme vecteur de communication ?

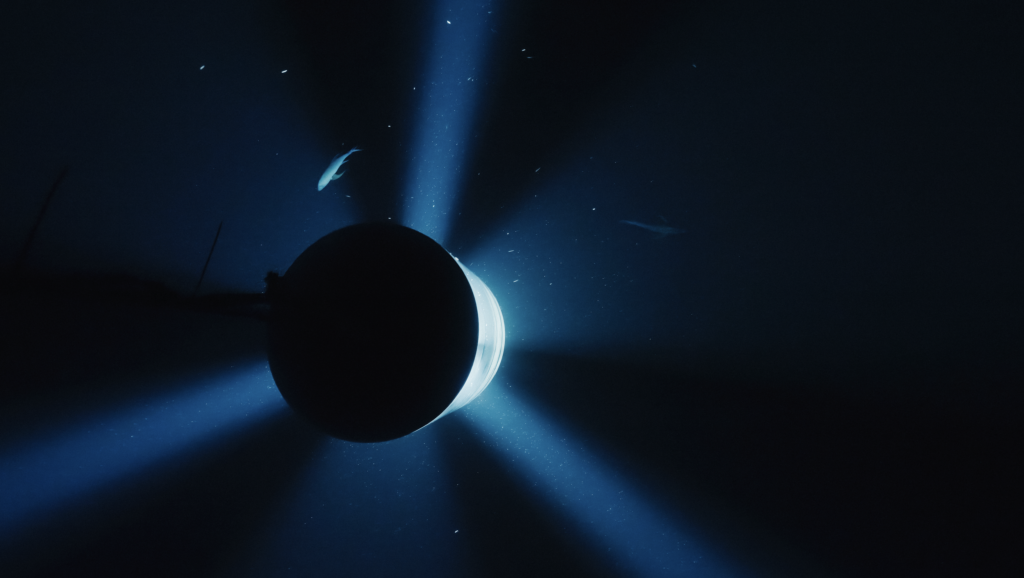

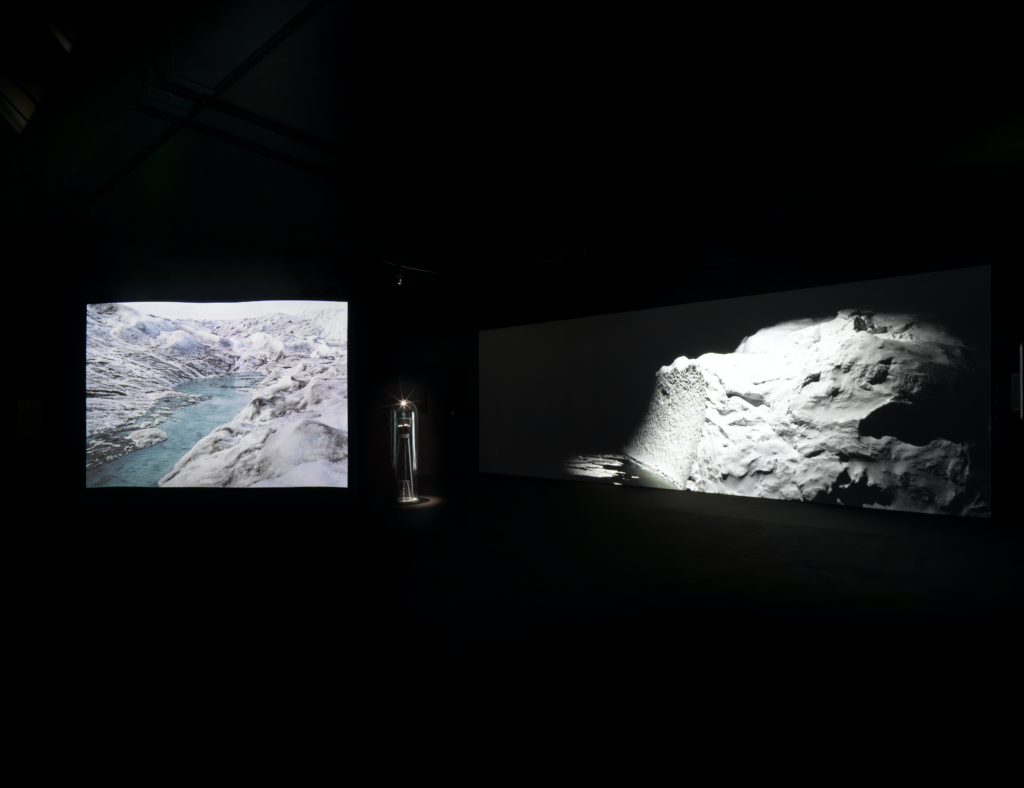

Parce que l’art parle à d’autres sens que l’intellect. La lecture agit sur le cerveau ; l’art touche directement, parfois sans passer par les mots. J’ai toujours voulu explorer cette communication non verbale – qu’elle soit visuelle, sonore, ou synesthésique. Mon exposition au musée Tinguely, par exemple, mobilise tous les sens. Sur des thèmes comme la nature ou la planète, que l’on croit connaître parce qu’on les lit chaque jour, je cherche à provoquer une expérience qui les fait ressentir. C’est une façon de casser la distance.

Je cherche à créer des situations qui interpellent : émerveillement, inquiétude, fascination… autant de portes d’entrée vers des mondes qui nous dépassent. Je ne prétends d’ailleurs pas les comprendre ; je ne fais que les toucher à travers mes recherches, puis j’en distille une essence que je partage.

Un exemple : Calls for Action, un projet mêlant art et conservation. Il permet d’appeler la forêt amazonienne avec son téléphone portable, et même de lui parler : un haut-parleur retransmet la voix au cœur de l’écosystème. Cela interroge : est-ce une intrusion ? Ou une communion ? En parallèle, le projet protège concrètement cette forêt, grâce à des fonds récoltés et à l’aide aux communautés locales que je finance moi-même.

Comment les collaborations, comme celle avec la Maison Ruinart, nourrissent-elles ton travail ?

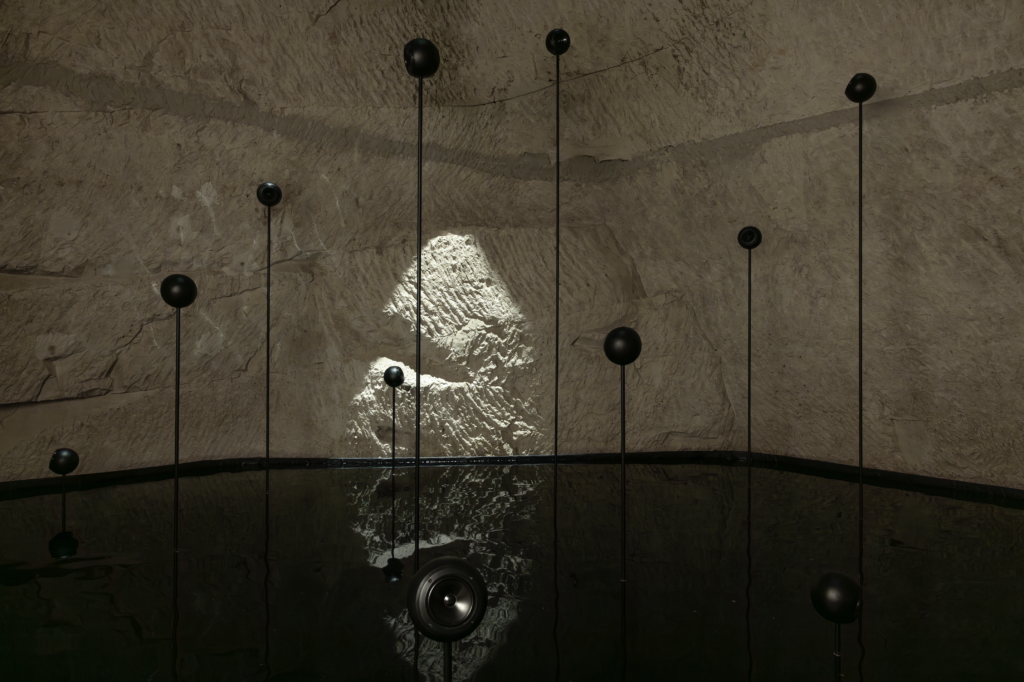

Avec Ruinart, le lien était à la fois personnel et artistique : ma mère est champenoise, et j’ai un intérêt profond pour la géologie. Lors de ma visite, j’ai été moins marqué par le parc de sculptures que par les crayères souterraines. J’ai proposé de créer une œuvre en lien avec cette mer du Lutétien, vieille de 60 millions d’années, et de la faire dialoguer avec les enjeux environnementaux actuels. La pièce, permanente, a été produite grâce à leur soutien, et certaines recherches menées pour ce projet ont également nourri mes œuvres présentées au musée Tinguely.

À quoi ressemble une année dans ta vie d’artiste ?

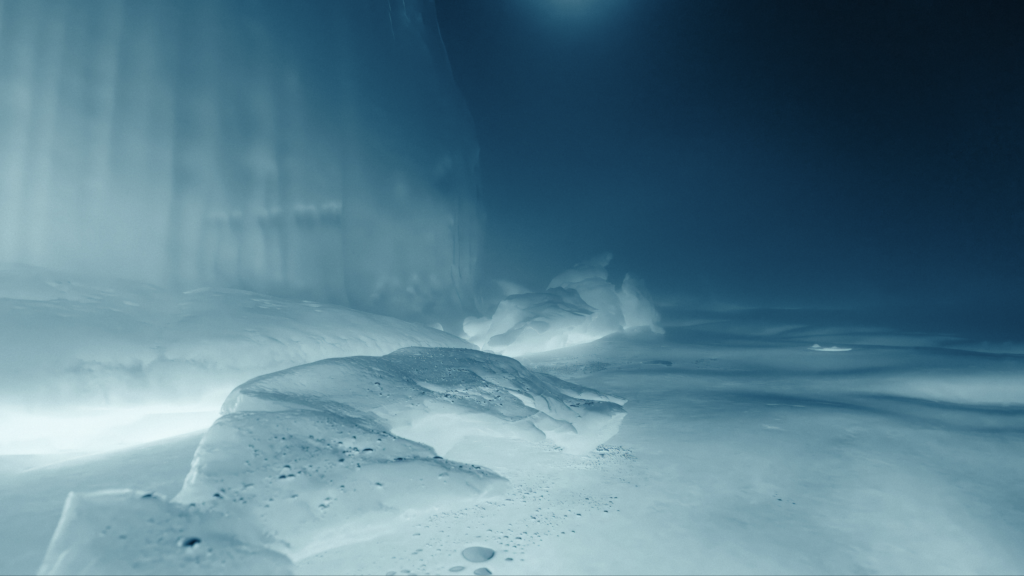

Chaque année est différente. Celle-ci a été marquée par de nombreuses expositions et la sortie d’une nouvelle monographie : j’ai passé beaucoup de temps en studio à monter mes films et préparer les pièces pour le musée. L’année précédente, j’étais sur la banquise pendant deux mois, puis un mois en mer au large du Mexique. Il y a des périodes de découvertes et d’immersion dans les écosystèmes, et d’autres où il faut transformer cette matière en œuvres.

Ce rythme peut être exigeant : entre voyages de production et déplacements pour les expositions, je suis souvent sur la route, parfois déraciné. Mais j’ai toujours été un vagabond ; j’aime ce mouvement.

Comment te réancrer quand ce déracinement devient lourd ?

En prenant le temps d’être dehors, en observation. Mon travail ne consiste pas à imposer une idée au paysage, mais à être avec le monde. Cela demande de ralentir : passer six semaines sur la banquise, ou au cœur d’une forêt, pour renouer ce lien avec le vivant.

Quel regard portes-tu sur notre rapport à la nature ?

Nous avons érigé trop de murs : villes, écrans, technologies… autant de filtres qui nous séparent du monde réel. Nous nous en sommes éloignés. Mon conseil ? L’immersion. Revenir toucher, sentir, vivre ce monde qui nous porte – et dont nous faisons partie intégrante.